1995年阪神・淡路大震災のとき、阪神間で200数十か所ある谷埋め盛土のうちの約半分が地すべりを起こしました。後にその現象は「滑動崩落」と命名され、2006年の宅地造成等規制法改正につながります。

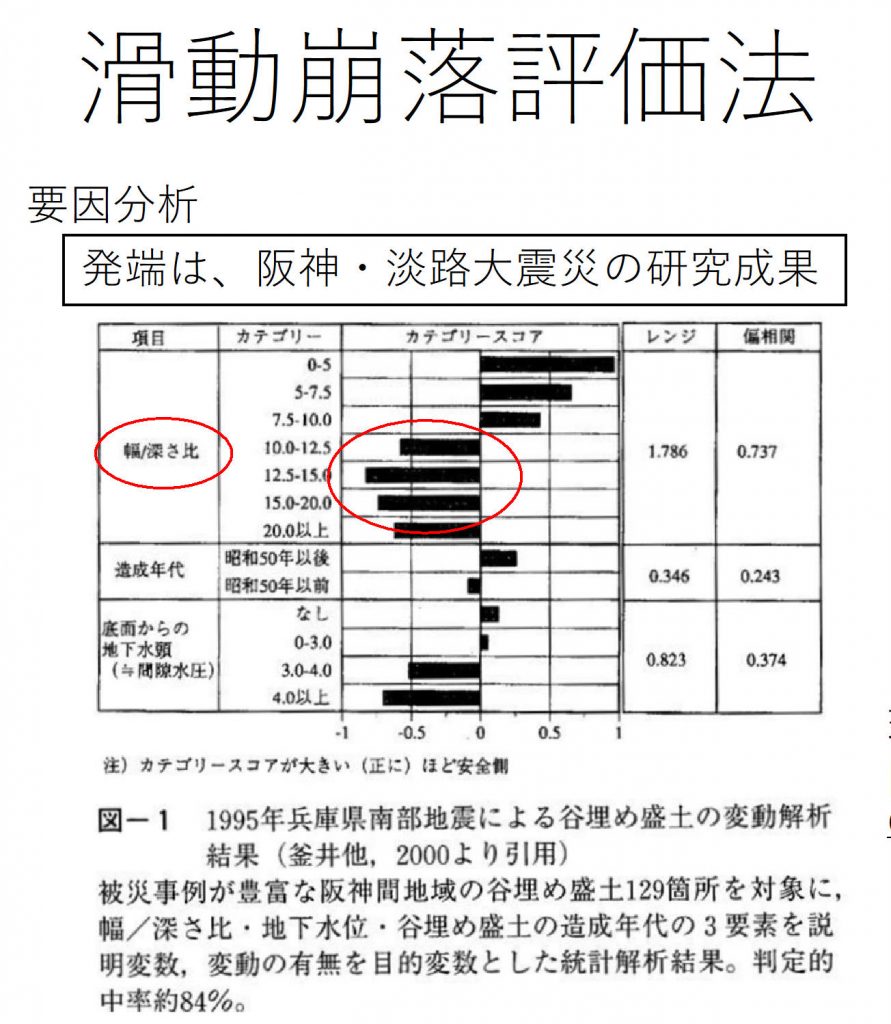

京大防災研の釜井俊孝教授が災害要因を分析し、幅/深さ比が10以上となる盛土で地すべりが起きていることがわかりました。盛り土が入っている器の形で、変動が起きるか起きないかが決まります。

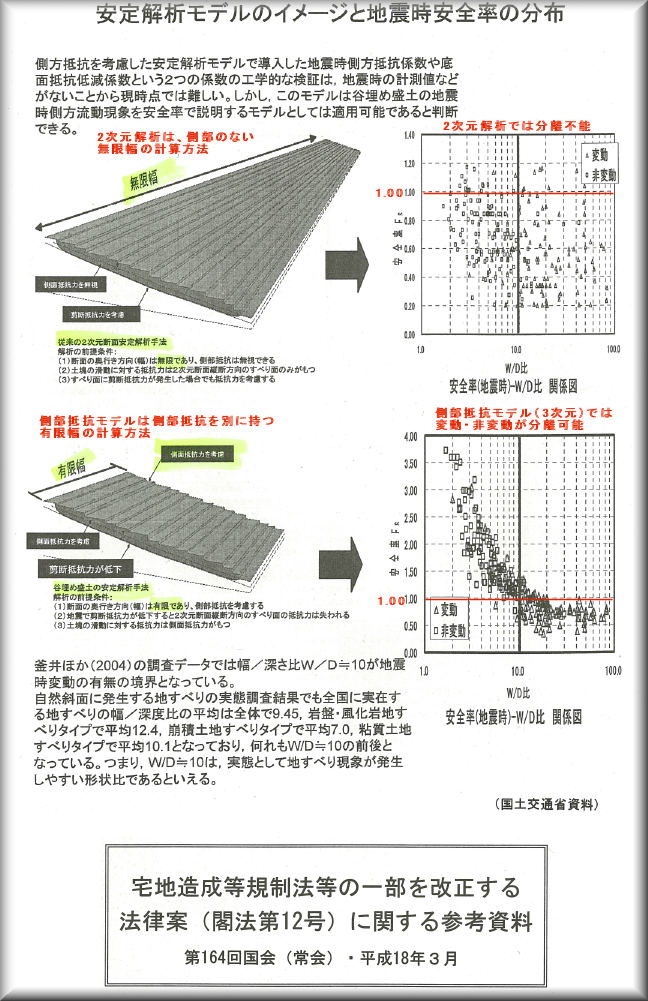

2004年10月に新潟県中越地震が発生し、谷埋め盛土が地震時に滑動崩落(国交省命名)するのを予防するために、宅地造成等規制法が改正されました(2006年3月)。法律改正に当たり、国会議員への説明には、従来の2次元断面法では決して現象は再現できず、側部抵抗を考慮した安定解析でなければならないことが示され、納得していただけたので、衆参両院で全会一致をもって宅造法改正案は可決成立しました。

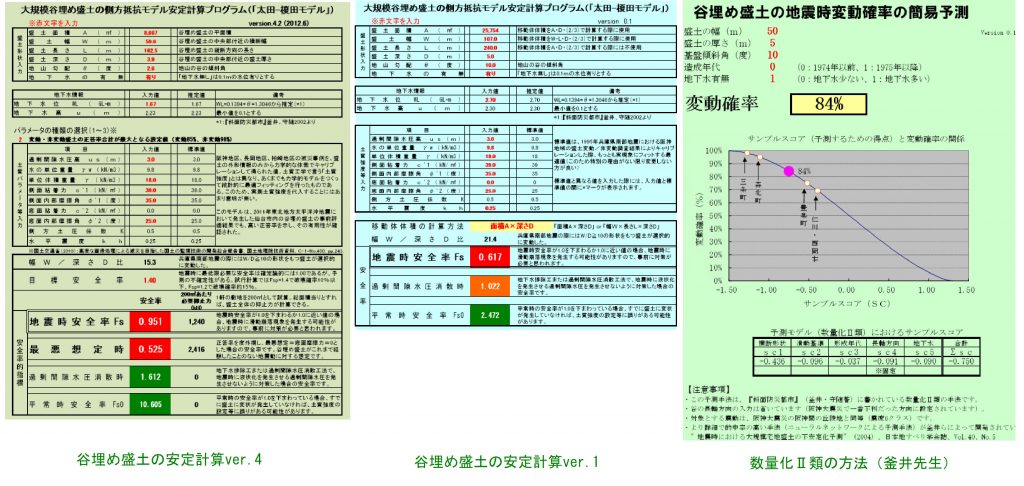

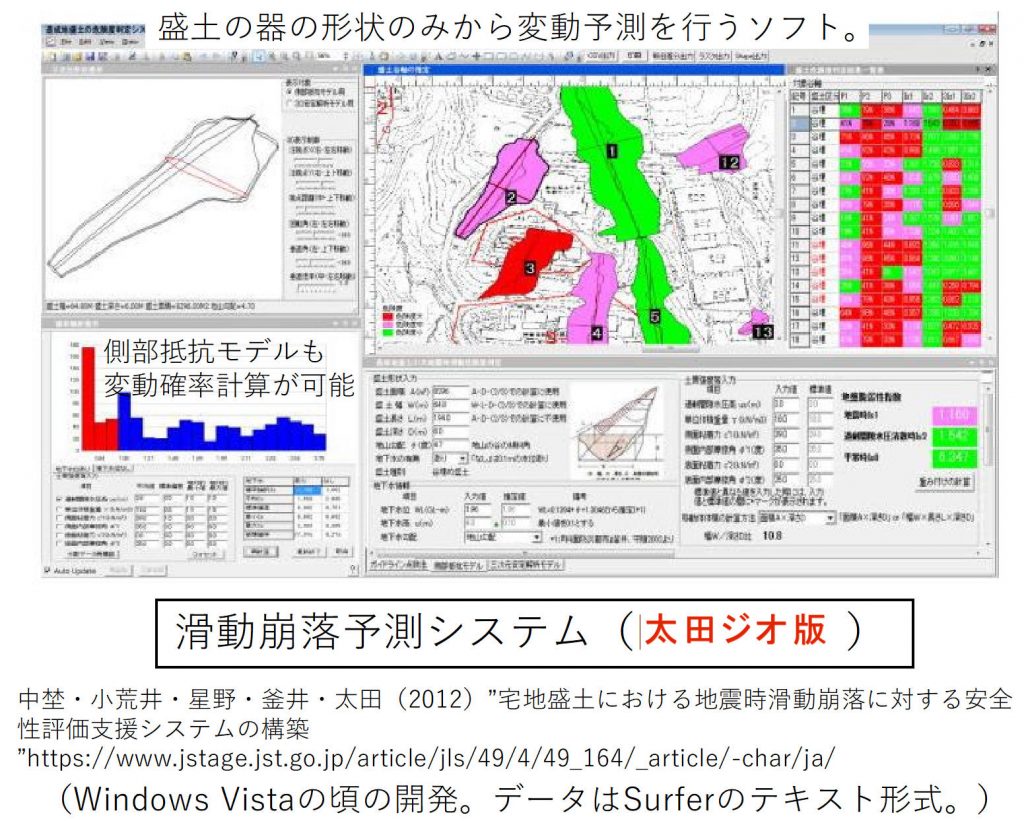

(1)谷埋め盛土安定計算version4 (最新版です。といっても2012年)

(2)谷埋め盛土安定計算version1 (盛土面積無しでも計算できます)

(3)釜井先生の数量化2類の方法 (阪神間のデータでフィッティングされています)

その後、国土地理院で側部抵抗モデルを用いて、半自動で安定度評価できるシステムが作成されました。これは谷軸を指定するだけで、盛土域が自動抽出され、安定度評価まで行えるものでした。

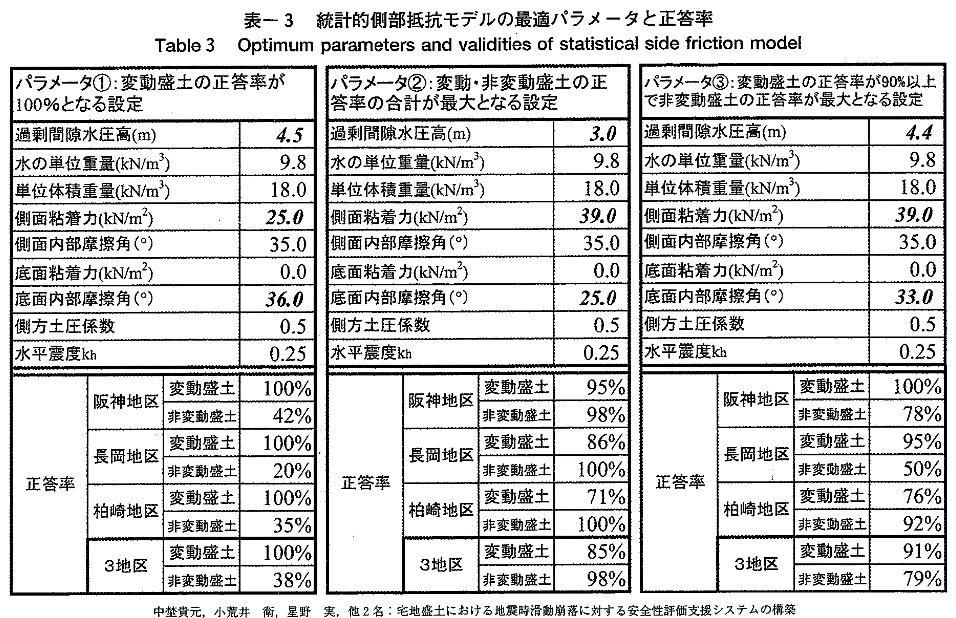

このシステムは、阪神・中越・中越沖地震で起きた現象に最適フィッティングするように土質パラメータがセットされています。この3箇所で解析した結果、盛土材料が異なっても、最適パラメータがほとんど同じ値で良いことが確認されました。どの地域でも変動予測に使えるシステムとなったわけです。

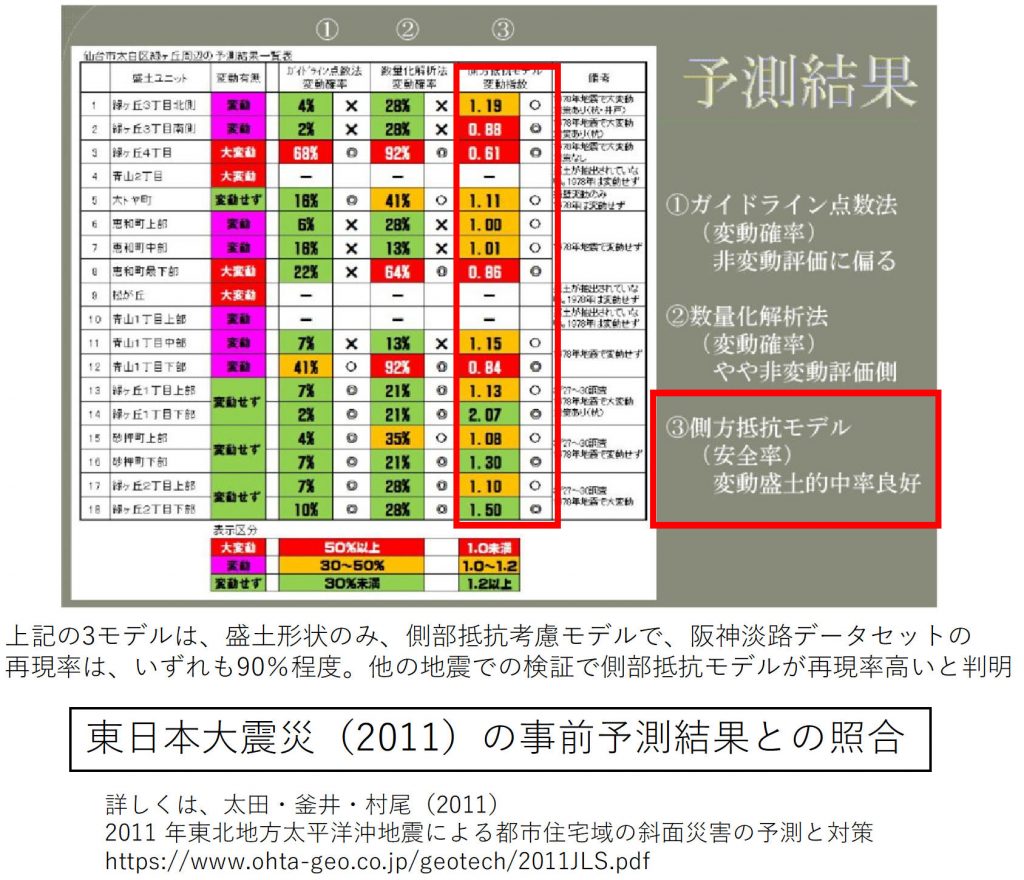

たまたま、2010年に、1978年の宮城県沖地震で変動した仙台市の盛土の変動予測をしていました。2011年3月11日に起きた現象とその結果を対応してみた結果、見事に予測できていました。

阪神・中越・中越沖・東日本という代表的な大地震で発現した現象を的確に再現していますので、汎用的に活用可能です。造成前の地形図と造成後の地形図があれば、その盛土の安定性を評価できます。